Yojo Column

YOJO知恵袋

どのようにしたら病気にならないかと考える

私の専門は慢性的な痛みです。とくに、通常の治療法では治りにくい、または、治療効果が十分に得られないような痛みを専門にしています。患者さんの痛みを治すというよりはコントロールするという言い方が適切です。痛みを専門として、どのようにしたら病気を治せるかと専念してきた一方で、どのようにしたら病気にならないかと考えるようになりました。そして、養生へと軸足を移すようになったのです。

最近、ますます激しくなっている季節の変化が、病気を引き起こす原因となっていることも、マスコミを通じて知られるようになってきました。私はテレビ局から依頼を受け、天気予報や気象情報で、季節をテーマとする話題を提供しています。

本来の養生とは、「よりよく健康に生きる」「よりよく楽しく生きる」ための生活、生き方

インターネットで養生という言葉で検索してみると、養生テープ、養生マットがヒットします。それぞれ「傷まないようあらかじめ保護する」ための物です。私たち人におきかえると、「病気にならないよう予防する」という意味になりますが、本来の養生とは、「よりよく健康に生きる」「よりよく楽しく生きる」ための生活、生き方がテーマです。

もう少しくわしく言うと、「いのちを最後まで、正しくまっとうするために必要なこと」。人とか、自然とか、家族とか、仲間とか、私たちが「よりよく健康に生きる」「よりよく楽しく生きる」ために必要なことを教えてくれるのが養生です

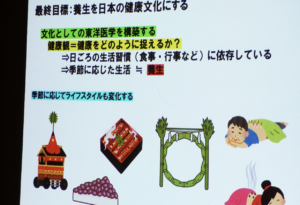

季節の変化によって人の感情や気分も変化します。例えば、春になると人は情緒が不安定になり、怒りっぽくなります。つまり、私たちの身体や心の状態は、季節によって、それぞれの傾向や特徴がありますので、そこから季節に合わせた食事をとり、行事が行われるようになったと考えられています。日本の伝統文化、生活習慣には、「よりよく健康に生きる」「よりよく楽しく生きる」ための要素が取り入れられていたのです。

二十四節気では、2月の立春から春の準備をする、5月の立夏から夏の準備をする、というように、実際に感じる“季節感”から少し早めに季節に合わせていきます。農業では、春に畑を耕し、夏に苗を植えます。春に土を柔らかくしておくことで、夏に植える苗の根が土の中でしっかり伸び、張ることができます。人も同じように、4月からのスタートに備え、2月から緊張をゆるめ肩の力を抜いておくことが大切なのです。季節にあわせた養生によって、次の季節を無理なく受け入れ、過ごすことができるようになります。一年一年、養生を繰り返していくことによって、しっかりとした年輪を重ね、しっかりとした人生の幹を作っていくことができます。

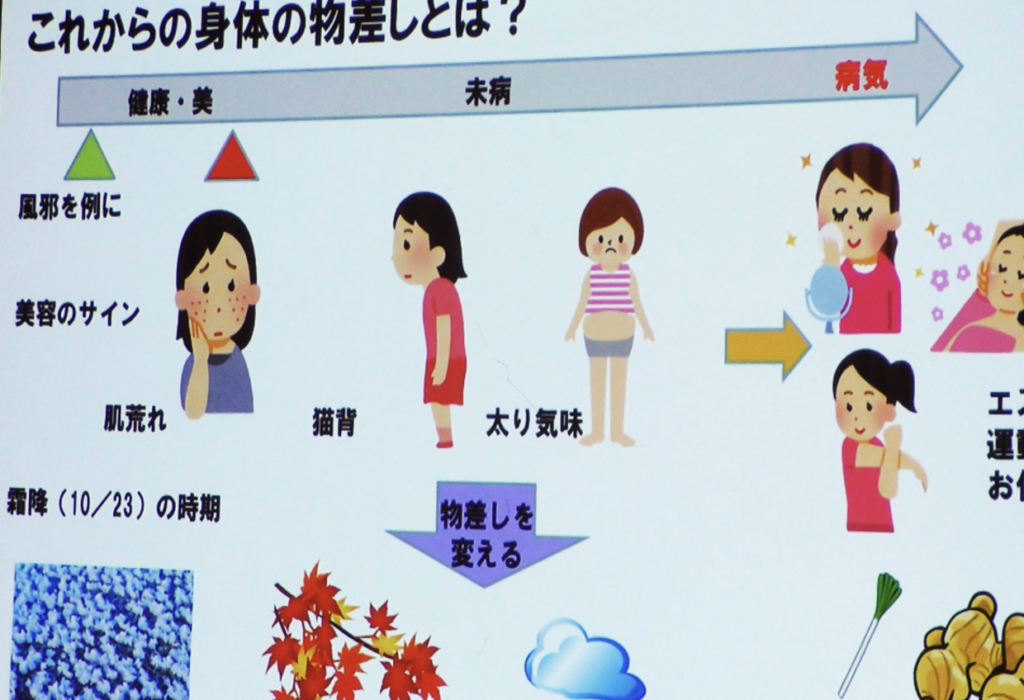

身体と心に対する「ものさし」を治療から養生へ変えていただきたい

「風邪の兆候(物事が起きる前触れ、きざし)、サインって何だと思いますか?」と聞くと、「鼻みず」「せき」「のどの痛み」とお答えいただくことが多いのですが、どれもすでに風邪にかかっている症状です。風邪にかかったことに気がついてから始めるのはセルフケア、もしくは医療です。つまり治療です。

その一方で、東洋医学では、健康と病気のあいだに「未病(みびょう)」があります。「肩がこる」「寒気がする」「疲れやすい」などは、病気ではないけれども健康でもない、という状態です。このような身体の変化を感じ取って、温める、緩める、といった養生を生活の中に取り入れていただきたい。つまり、身体と心に対する「ものさし」を治療から予防、さらには、「よりよく健康に生きる」「よりよく楽しく生きる」ための養生へ変えていただきたいと思っています。

その意味で、まずは「肌の状態が変わった」「歩いている姿勢、座っている姿勢が変わった」「体重が変わった」というような身体の変化に気づき、その変化に応じて身体や心を整える養生を生活に取り入れていただきたいのです。

さらにつけ加えれば、昔の人は、病気になってからでは遅いので、紅葉が色づくと根菜類を炊いて身体を温めるとか、祭りで身体と心を躍動させて冬の憂うつな気分に備えるとか、食や行事など生活の中に養生がありました。

このように、食や祭りなどは地域の伝統文化として残されていますが、それぞれには健康としての意味があり、季節ごと、季節にあわせた文化を生活の中に取り入れることこそが、これからの健康に大切な養生なのだと想います。

たとえば、夏の祭りでは気温が高く、たくさん動くとすぐに呼吸が上がってしまいますので、鉾(ほこ)をゆっくり曳(ひ)きますが、秋の祭りでは気温も下がり、走ったり、激しく動いたりして鉾を曳きます。お菓子では、夏は水無月というお菓子がありますが、小豆(あずき)を使うことで夏の気うつ(気分がふさぐこと)を予防します。

日本人は季節に応じて生活する営みの中でつちかってきた文化があります。長い歴史の中で意味づけられ、伝えられてきた養生を日本文化としてきちんと伝えていきたいと思っています。

お灸も養生としてすえられてきました

今、多くの人がお灸をする理由、きっかけは、腰が痛いから、膝が痛いから、お腹の調子がわるいからお灸をすえる、というものですが、時代をさかのぼると、お灸も養生としてすえられてきました。季節にあわせたお灸をすえていたのですね。

YOJO/OKYUは季節を楽しむためのお灸です。肌で温もりを感じ、鼻で季節の香りを感じ、身体と心で季節を覚える、季節に備える、季節に合わせるお灸です。

「いまの節気の一点」とは、季節の変化によって起こる身体や心の傾向、特徴にあわせたポイントであり、季節を「よりよく健康に生きる」「よりよく楽しく生きる」ために、YOJO/OKYUの熱で身体に季節を教え、伝える一点としてご提案しています。

「いまの節気の一点」へYOJO/OKYUをすえているあいだは、自分と向き合う大切な時間、自分の時間です。そして、季節の香りを感じます。香りは個人的な記憶とつながっていますし、脳を活性化する大切な要素です。そして、お灸の温もりを感じます。熱の感じ方は季節の気候に応じて、また、身体と心の状態に応じて変わりますので、その季節の、その日の、その時の熱を感じます。今日は熱を感じやすいな、あまり熱を感じないなとか、今日の香りは少し強く感じるなとか、今に意識をおいて、今を感じるマインドフルネスを味わう大切な時間です。

「いまの節気の一点」に、YOJO/OKYUをすえている、この瞬間を大切にして、自分の身体の声、心の声を聞いてほしいと思います。季節に応じて、「香り」「温かさ」の感覚、感じ方が変わりますので・・・。

季節に応じた日本の伝統、文化、行事を通じて、必要なものを必要な時に取り入れ、あらかじめ身体と心を整えておくこと。私たちが、健康で、よりよく生き、最後まで楽しく生命をまっとうするために、養生が必要なのです。

Weekly Popular Articles