Yojo Column

YOJO知恵袋

YOJO/OKYUは、どの節気でも、「よもぎ」からつくる「もぐさ」を使っています

YOJO/OKYUは、二十四節気を12の香りでそれぞれの季節を楽しむというコンセプトです。どの節気でも「よもぎ」からつくる「もぐさ」を使っていますので、今日は、その「もぐさ」をどのようにしてつくっているかをご説明したいと思います。

私どもは新潟県糸魚川市で「もぐさ」をつくっています。これが「もぐさ」をつくっている工場の外観写真です。皆様ご承知の通り、今年はとくに雪が降ったのですね。糸魚川でも1m20cmを超えるくらい雪が降りました。なぜこの写真をお見せしたかと言いますと、雪深い年の「よもぎ」は育ちが良いのです。深く降り積もった雪が消えたあと、土がやはり雪の栄養分で、ものすごく良くなるといいますか、とってもいい状態になる印象があります。栄養が潤沢な土壌には、かなりいい「よもぎ」生えるということをお話ししたかったのです。

糸魚川では、川の両岸にたくさん「よもぎ」が生えているようなところがありますので、そこで葉っぱの厚くなった「よもぎ」を採取して、干して乾燥させて、という流れで「よもぎ」を用意します。

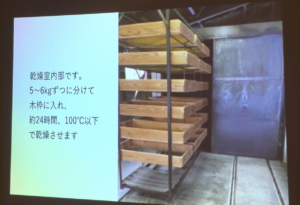

この写真は乾燥室です。乾燥室の出入り口は鉄扉(てっぴ)になっていまして、この中に干した「よもぎ」を入れ、薪(まき)を燃やして乾燥させます。1枚の棚に約5〜6kgの「よもぎ」を敷き詰め、全部で39枚、朝8時から翌朝の8時まで24時間乾燥させます。夜の12時まで、釜の中へ薪を10本ずつ入れ続けます。薪は最終的に炭なりまして、翌朝8時まで、薪をくべなくても熾火(おきび)が燃え続け、だいたい90〜100℃の熱が保たれます。

良い「もぐさ」の条件としては、まず乾燥があげられます。乾燥が良くないと、良い「もぐさ」はできません。そして次に石臼(いしうす)にかけ、唐箕(とうみ)にかけ、3段階の工程を経て「もぐさ」をつくります。

唐箕の中では羽根が高速で回転していまして、石臼で挽いた「よもぎ」を唐箕の上から入れて精製(せいせい)します。土やほこりといった不純物や、「よもぎ」の葉の表(おもて)が落ちていきます。唐箕に数十分かけてできる「もぐさ」、唐箕に3時間も4時間もかけてできる「もぐさ」があります。これは「もぐさ」によってお灸の用途が違うんですね。

今、皆さんにお見せしているのは、唐箕に3〜4時間かけてできた点灸(てんきゅう)用の「もぐさ」です。直接、肌に「もぐさ」をすえるお灸に使います。できたての点灸用「もぐさ」は白っぽいんですが、1年、2年と時間が経つにつれ、黄色であったりオレンジであったり、色が変わって熟成していきます。

「もぐさ」をつくる工程を精製するとも言いますが、精製が進むにつれ、葉の表(おもて)が多く含まれる色濃い「もぐさ」から、葉裏の毛のみの白い「もぐさ」へと変わっていきます。

葉の表(おもて)が多く含まれる色濃い「もぐさ」はゆっくり燃えるので温度が高くなります。葉の表(おもて)が少なくなってくるにつれて白っぽくなった「もぐさ」は火立ちが早く温度も低くなります。どちらも「もぐさ」でございますが、患者さんが何を欲してらっしゃるかによって、鍼灸師の先生が「もぐさ」を選んで使い分けていらっしゃるということでございます。

Q 「もぐさ」は滋賀県でつくられていると聞いたことがありますが?

A かつては滋賀県でも「もぐさ」が作られていましたが、今は、新潟県の糸魚川市に1社、上越市に1社の2社で「もぐさ」をつくっているという状況です。うちは120年ほど続いていますが、父の代のとき、糸魚川市だけでも20社ほど「もぐさ」工場があったと聞いていました。

Q 点灸って何ですか?

A 点灸というのは直接皮膚に「もぐさ」を立てて、火をつけるお灸の方法です。他には、温灸(おんきゅう)と言って、「もぐさ」と皮膚を離したり、皮膚と「もぐさ」のあいだに物を挟んだりして、直接火が皮膚に触れないお灸の方法があります。点灸は直接火が皮膚に触れるので、葉っぱの比率が少なく、燃焼温度が比較的低い「点灸用もぐさ」を使います。せんねん灸のように台座によって皮膚に火が触れない温灸は、葉っぱの比率が多く、燃焼温度が比較的高い「温灸用もぐさ」を使います。

Weekly Popular Articles